Googleドキュメントを使用すると、簡単に文書を作成および編集することができます。長文を書く時、ページの区切りやセクションの変更を効率的に行う必要が出てくるかもしれません。行送りやページ送りの理解と正しい適用は、コンテンツを最適に構造化するために重要です。このガイドでは、Googleドキュメントで改行を効果的に活用して、執筆を最適化する方法を説明します。

主なポイント

- ページ送りはEnterキーを繰り返すよりも簡単で迅速です。

- セクションの変更により、正確なフォーマットと異なるセクションごとのヘッダーとフッターが可能になります。

- 適切な改行の適用により、文書の可読性と構造を大幅に向上させることができます。

手順

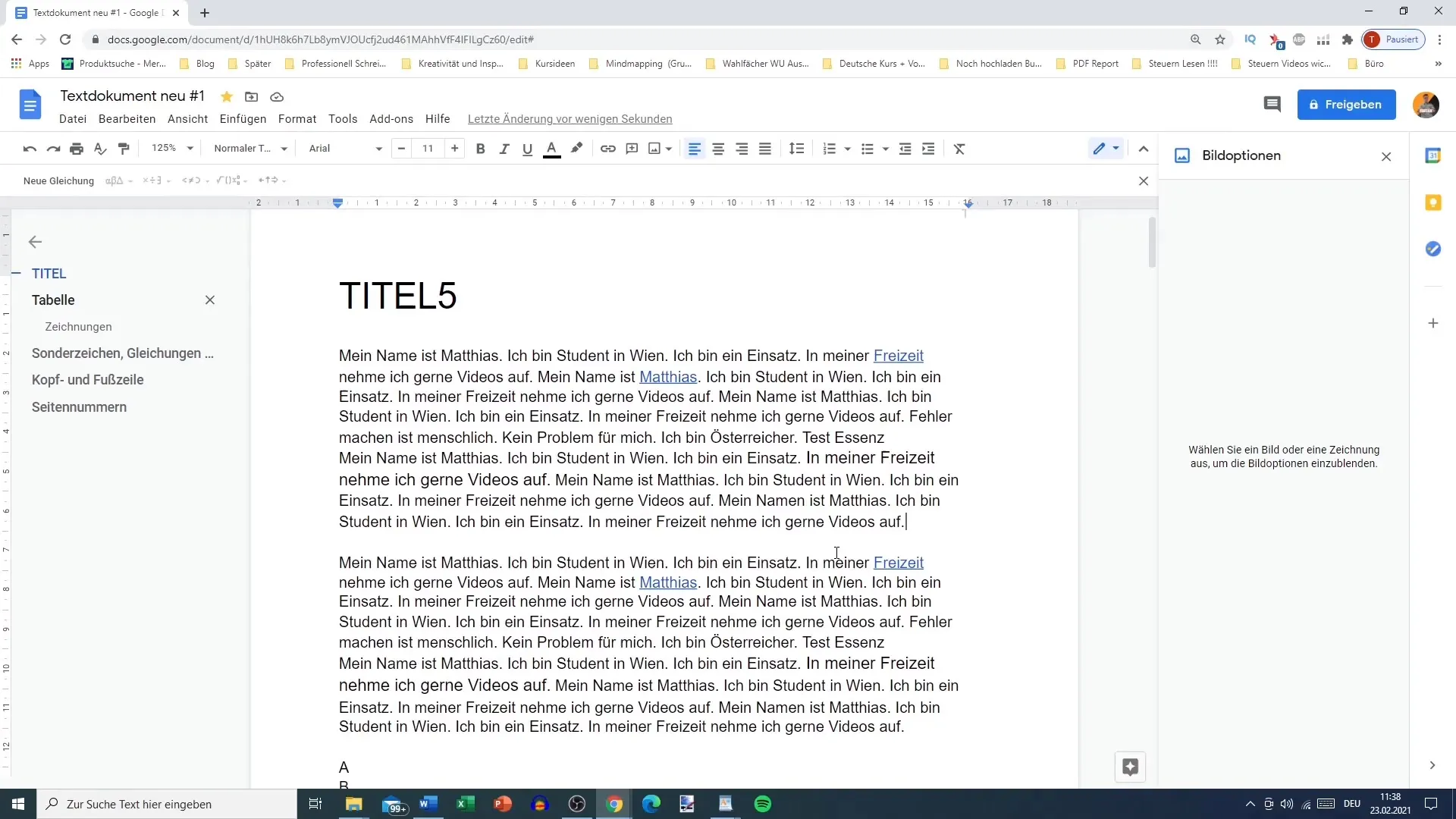

1. ページ送りを挿入する

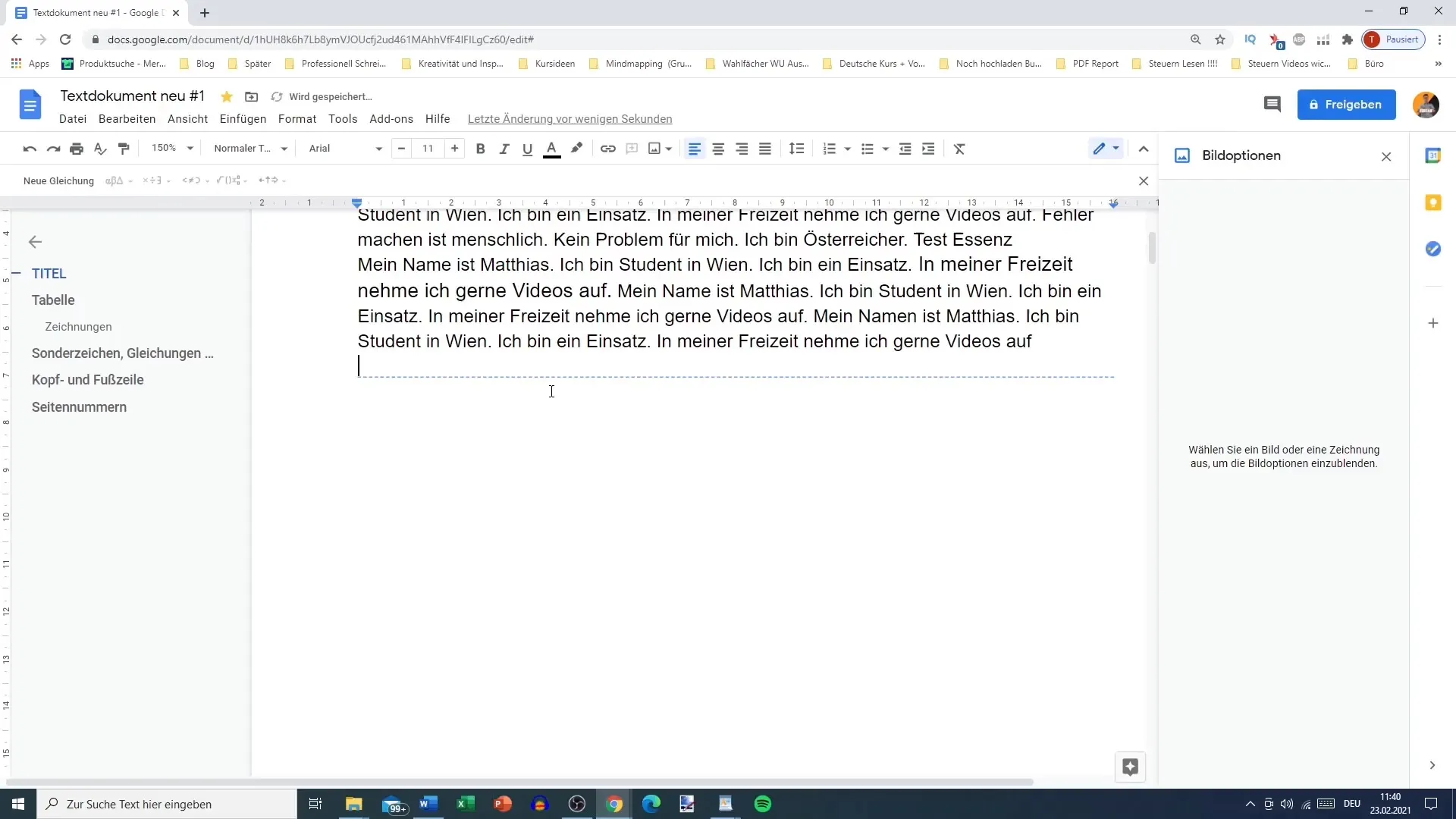

特定のテキストを新しいページで始めたいですか?新しいページを作るためにEnterキーを何度も押す代わりに、ページ送りを挿入することができます。文書内で「挿入」をクリックし、上のメニューバーから「改行」を選択します。その後、「ページブレーク」を選択します。これにより、この時点からのテキストは自動的に次のページに移動します。

代替として、ページ送りをすぐに作成するには、Ctrl + Enterのキーボードショートカットを使用できます。これにより、文書の内容を整理するための便利で迅速な方法となります。

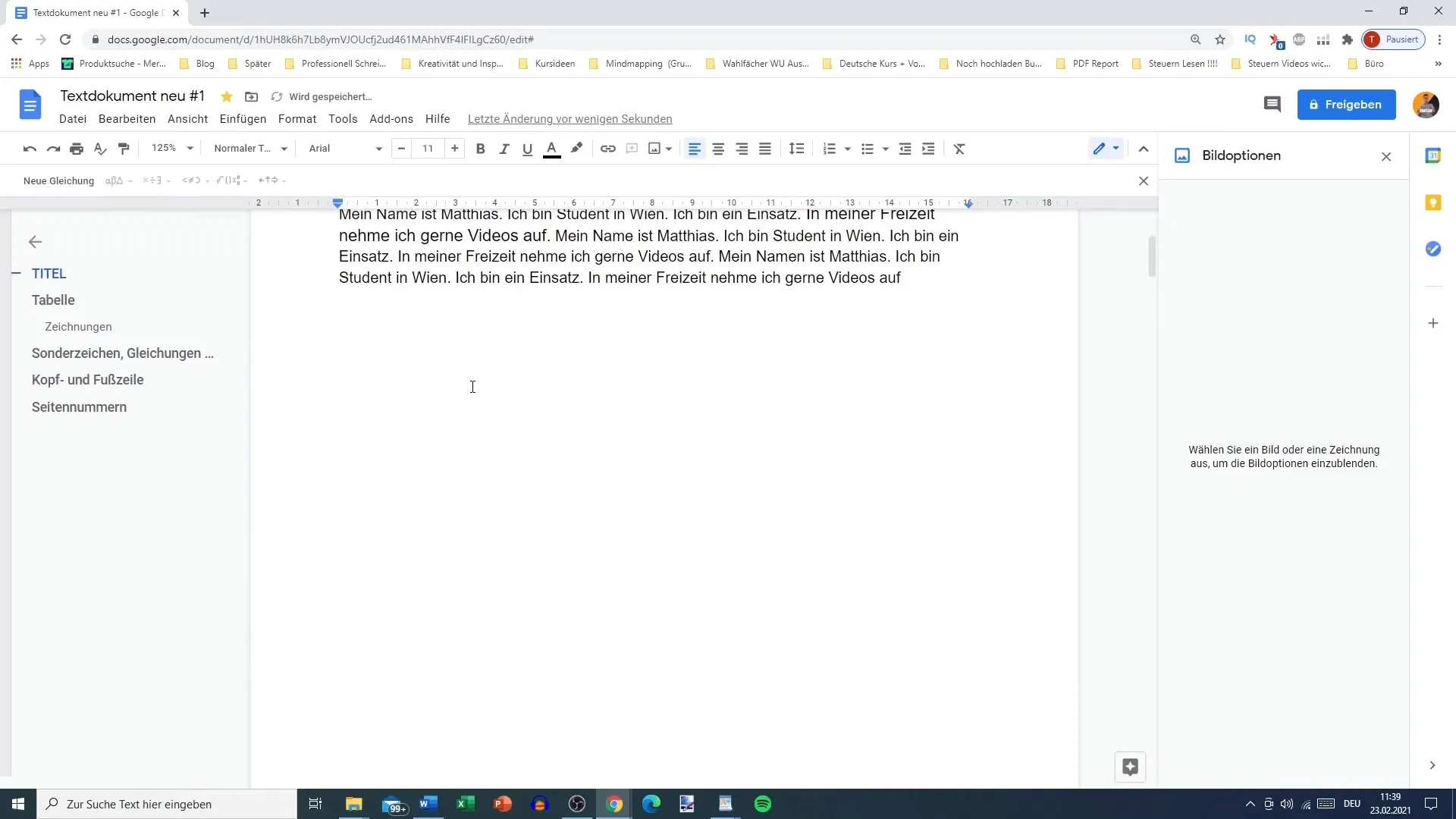

2. ページ送り後のテキスト

ページ送りを挿入した後、ページ送りの後に続くテキストは自動的に次のページに表示されます。書く際に、ページ送りの後に書くすべてのことが適切な順序と整合性を保って新しいページに表示されるようにすることが重要です。ページ送りはすべてを運んで、コンテンツを明確に分けます。

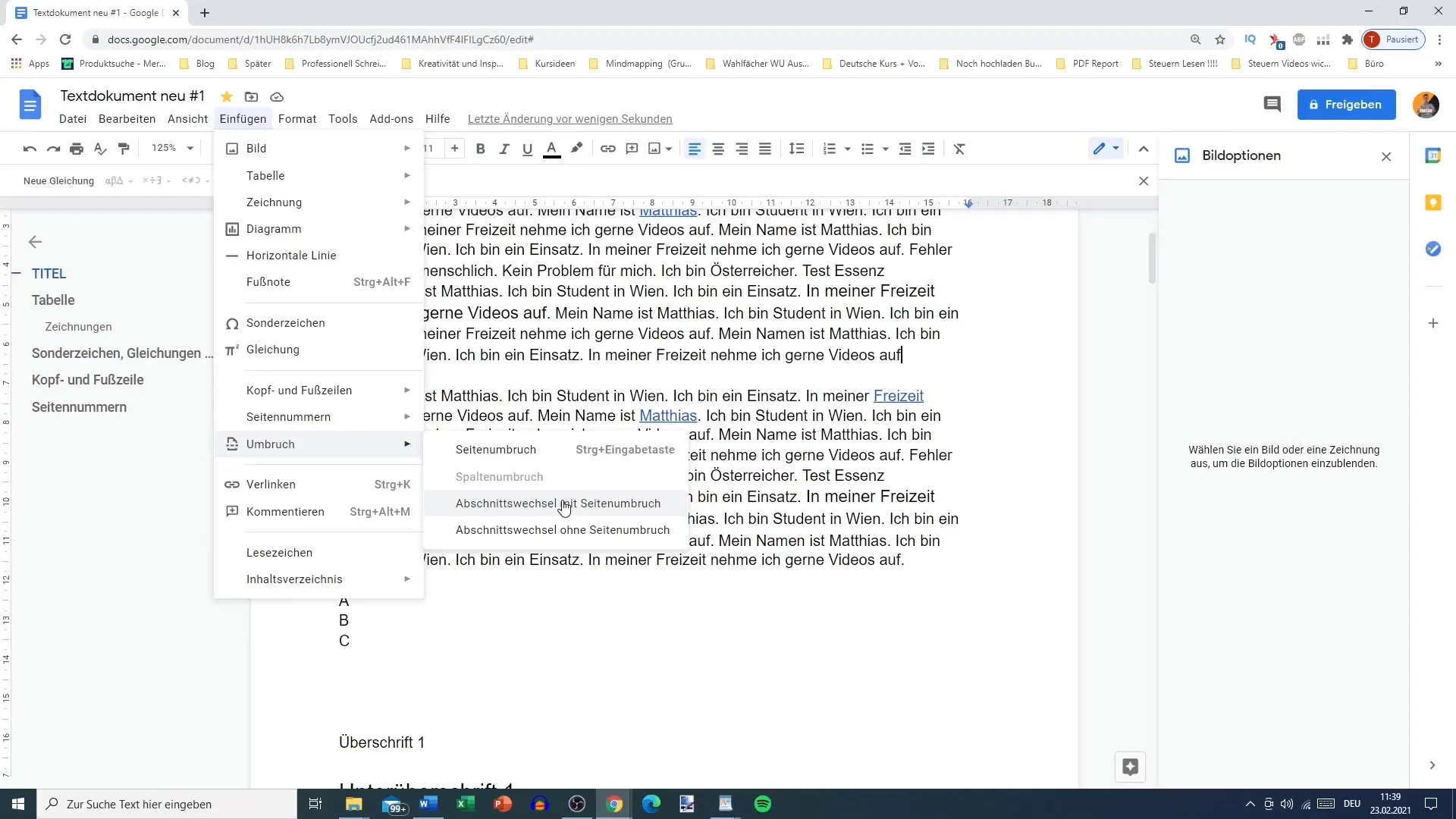

3. セクション変更

ページ送りに加えて、セクション変更を作成する方法もあります。これは、文書内で異なるフォーマットを持ちたい場合に便利です。セクション変更を挿入するには、「挿入」から「改行」を選択し、「セクションブレークと改行」を選びます。これにより、変更後のテキストは新しいセクションで表示されます。そして、テキストが次のページに表示されます。

4. ページ送りとセクション変更の違い

通常のページ送りでは、ページ送りの後に問題なくテキストを入力できます。一方、セクション変更は文書を2つのセグメントに分割し、前のセクションで終了した場所からしか作業できない点が異なります。この機能は、文書のデザインをカスタマイズする際に利点を提供します。

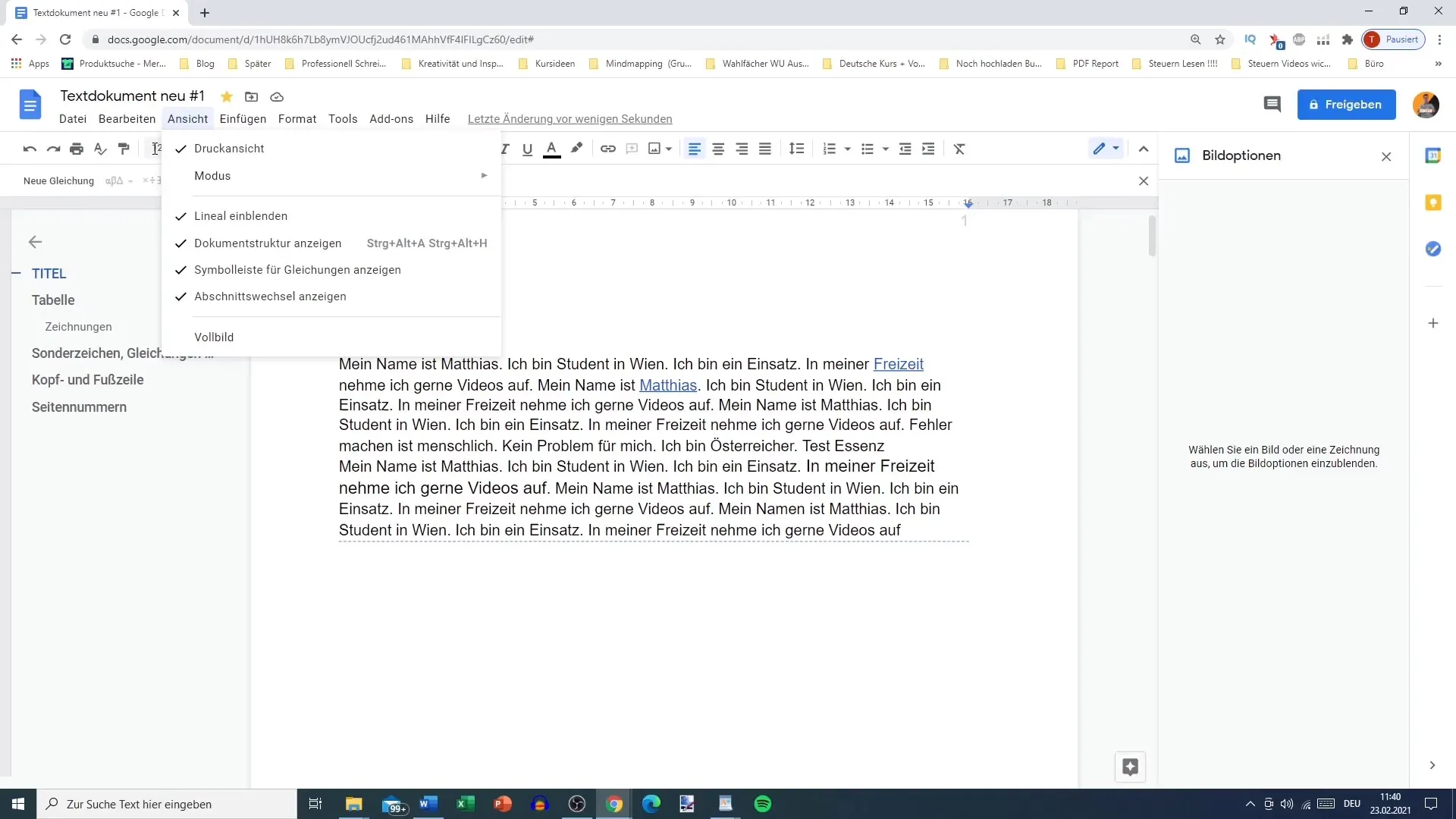

5. セクション変更の表示

文書内のセクション変更を明確に表示したい場合は、表示設定でそれを表示できます。オプション「セクション変更を表示」を有効にして、異なるセクションの始まりと終わりを確認できます。作業中に全体の見通しを維持するのに役立ちます。

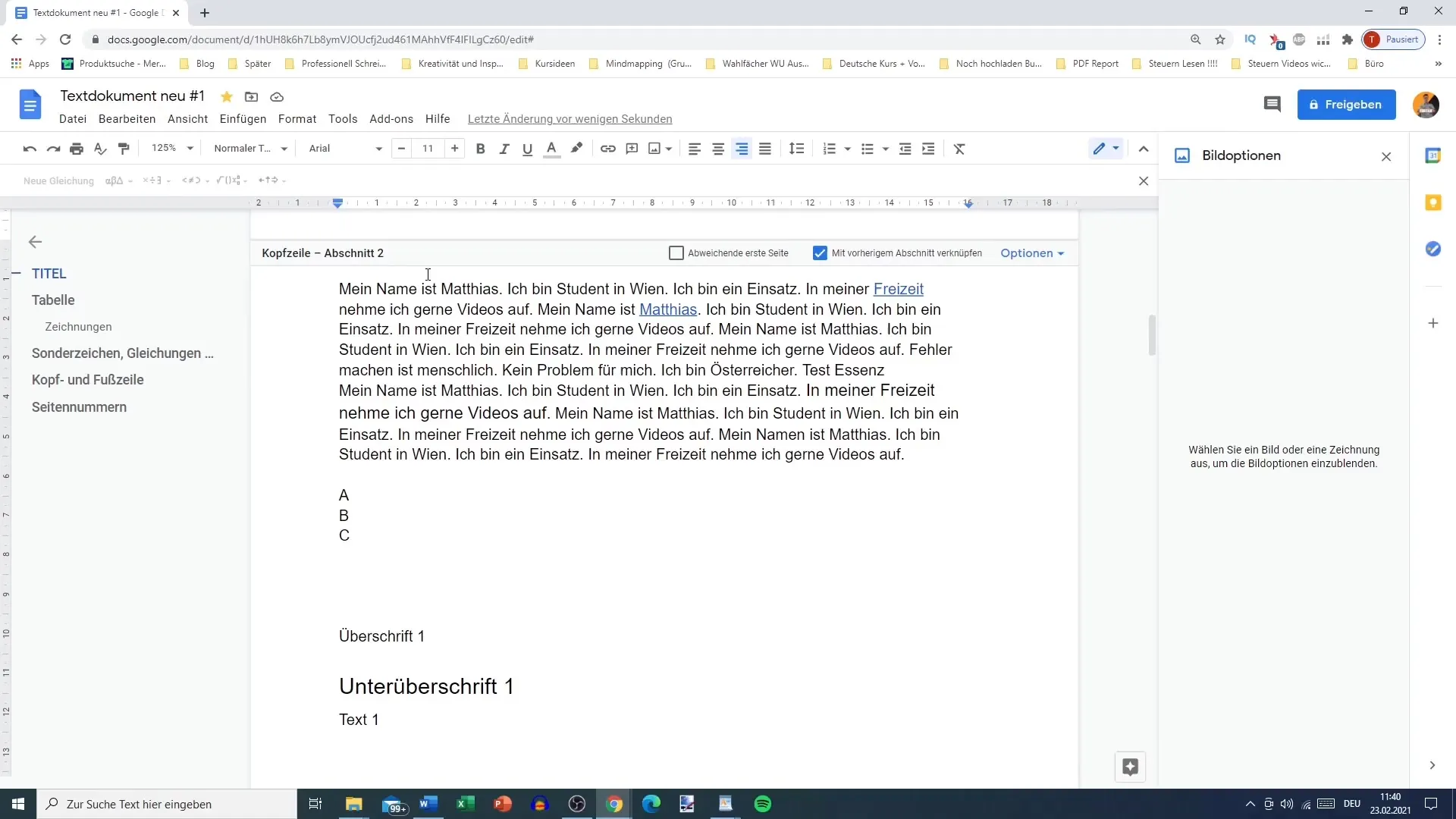

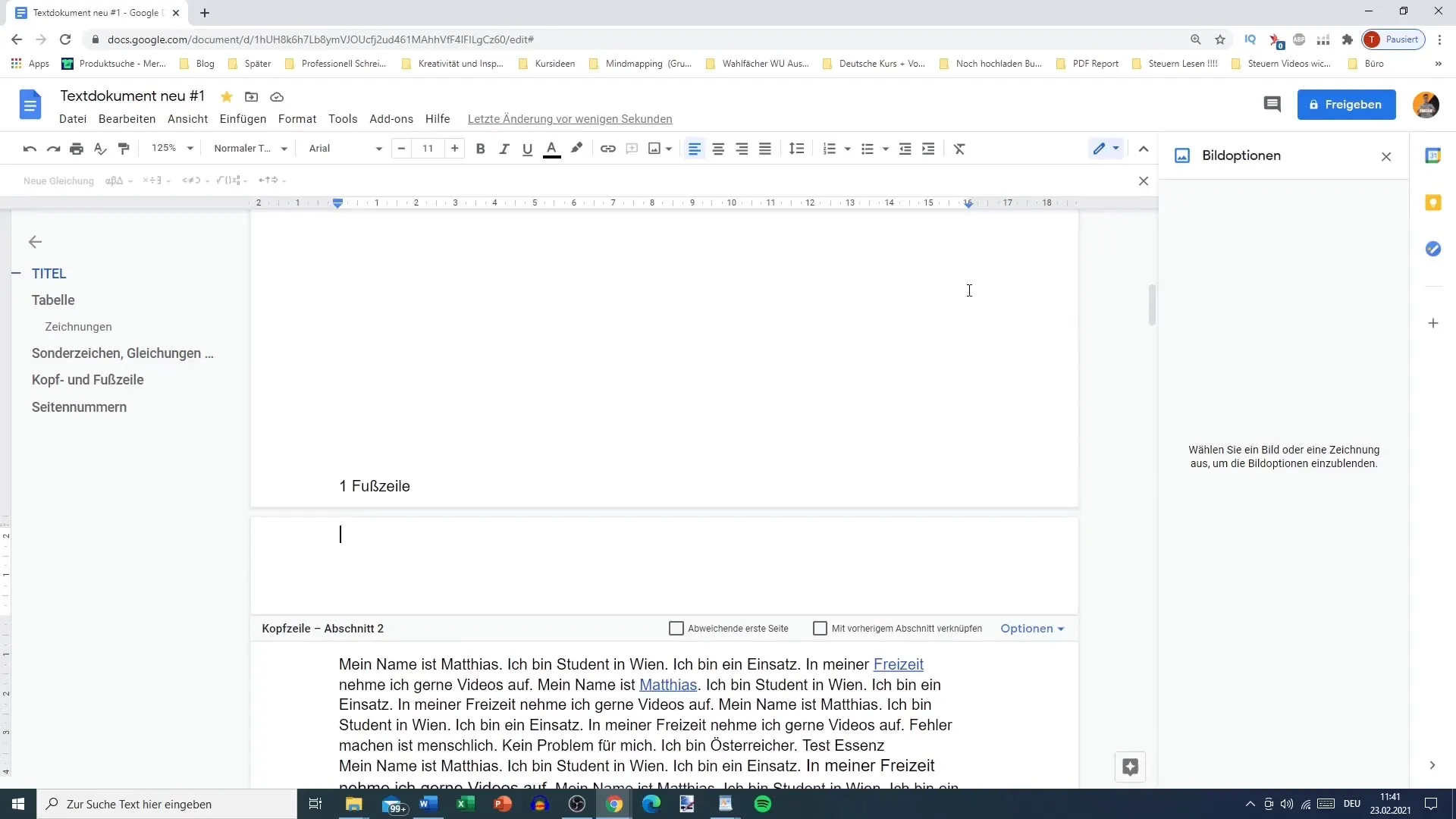

6. ヘッダーとフッターの調整

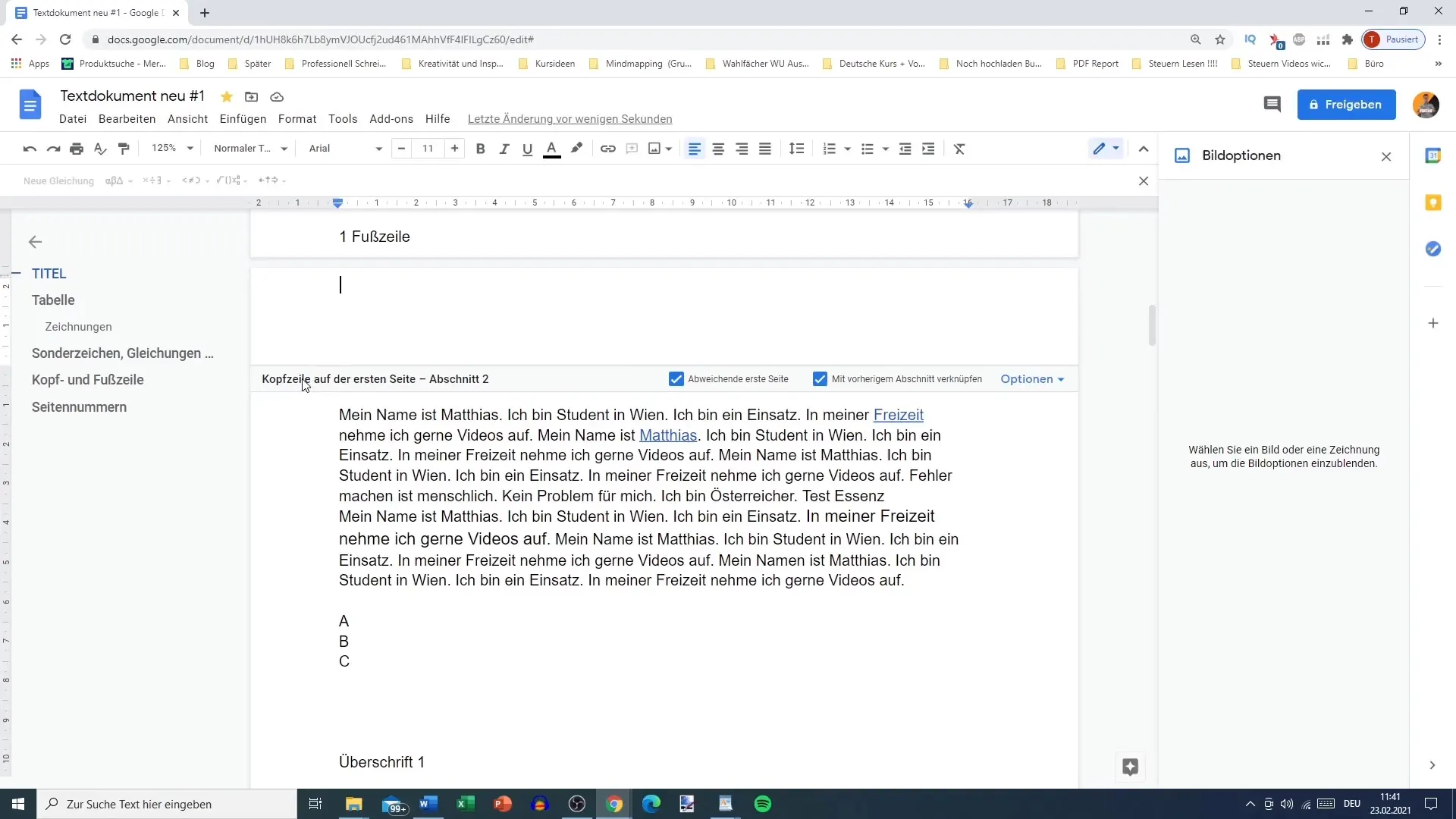

セクション変更の主な利点は、異なるセクションごとに異なるヘッダーとフッターを作成できることです。これは、異なる章またはテーマを持つ文書に特に便利です。ヘッダーをレイアウトし、セクション1では異なるナンバリングを使用し、セクション2では異なる内容を表示させることができます。これにより、文書内の整理が大幅に向上します。

これを適用するには、希望するセクション番号を選択し、適切にフォーマットします。最初のページに集中線を表示したり、最初のページにヘッダーまたはフッターを非表示にするなど、さまざまな操作を行うことができます。

7. 異なる最初のページを作成する

たとえば、文書に表紙を使用したいが、次のページからヘッダーとフッターを開始したい場合は、「異なる最初のページ」設定を有効にできます。これにより、ヘッダーやフッターが表示されることなく、最初のページを完全にカスタマイズすることができます。

これにより、あなたの文書は魅力的かつ情報満載の専門的な表現が可能になります。

概要

Google Docsでの改ページは効果的な文書デザインのための重要なツールです。改ページとセクションブレークの適切な使用は、コンテンツを見やすく整然と保つのに役立ちます。特に、ヘッダーとフッターを適切に使用して、文書を専門的にデザインすることに注意してください。